Qu’il est bon de parler de roses

Quand il givre ! De parler

D’amour lorsque la tombe est proche.

Marina Tsvetaïeva – La tempête de neige (1918)

Elena Frolova, avec une passion constante redonne vie à la poésie russe et notamment celle de l’«Âge d’argent». Elle a mis en musique et interprété les œuvres de poètes illustres tels que Anna Akhmatova, Joseph Brodsky, Alexandre Blok ou encore Serge Essenine, et bien sûr Marina Tsvetaïeva (à qui elle a consacré plusieurs albums et spectacles).

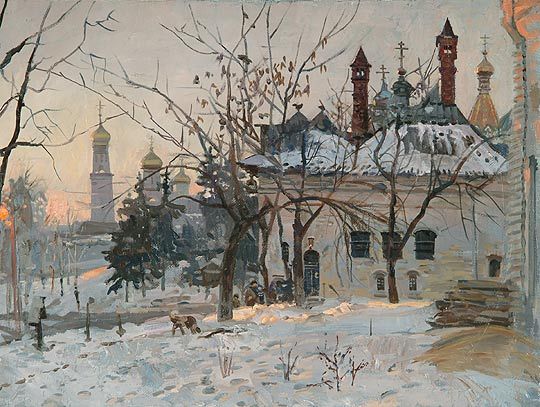

En osmose spirituelle avec celle qu’on surnommait « La Sibylle de l’Âge d’argent », elle chante ici accompagnée de sa fidèle guitare une adaptation du poème d’amour presque mystique, écrit le 30 juillet 1918 dans Moscou en proie aux affres de la guerre civile et de la famine, par cette jeune poétesse de 26 ans à peine :

‘Quand je serai fatiguée de vivre…‘

Quand je serai fatiguée de vivre

Quand je serai fatiguée de chanter

Attache-moi à toi

Pour réchauffer mon cœur

Quand je serai fatiguée de chanter

Quand je ne pourrai plus voler

Pour que je ne meure pas bêtement,

Laisse-moi te désirer

Laisse-moi te plaindre

Laisse-moi t’aimer

Quand je serai fatiguée de chanter

Quand je serai fatiguée de naviguer

Vers des terres inconnues

Vers des rivages invisibles,

Laisse-moi, mon amour

M’attacher à tes lèvres

M’enfouir dans ton aile,

Sans larmes et sans hâte,

Pour que mon soleil se lève

Dans l’immensité de ton âme.

Marina Tsvetaïeva (1892-1941)

Le poème original de Marina Tsvetaïeva dans sa traduction française :

Quand je serai fatiguée...

Quand je serai fatiguée de vivre avec les gens, Avec les dieux, avec les corps, avec les noms, J’irai vers toi, comme vers un amant, Vers toi, mon repos, ma mort.

Et tu m’accueilleras : non pas comme une intruse, Mais comme une épouse, parvenue au terme des jours. Tu me diras : « Toi aussi, tu as beaucoup souffert ? » Et tu me tendras ton bras.

Tu ne me demanderas pas : « D’où viens-tu ? » Tu ne me demanderas pas : « Pourquoi es-tu venue ? » Tes mains, qui n'ont jamais connu le péché, Se poseront doucement sur mes yeux.

Alors, dans ton silence, dans ton éternité, Toutes les rumeurs, toutes les peines s'éteindront, Et mon âme, légère, pourra enfin s'endormir, Loin des regards, loin des lois, loin du temps.