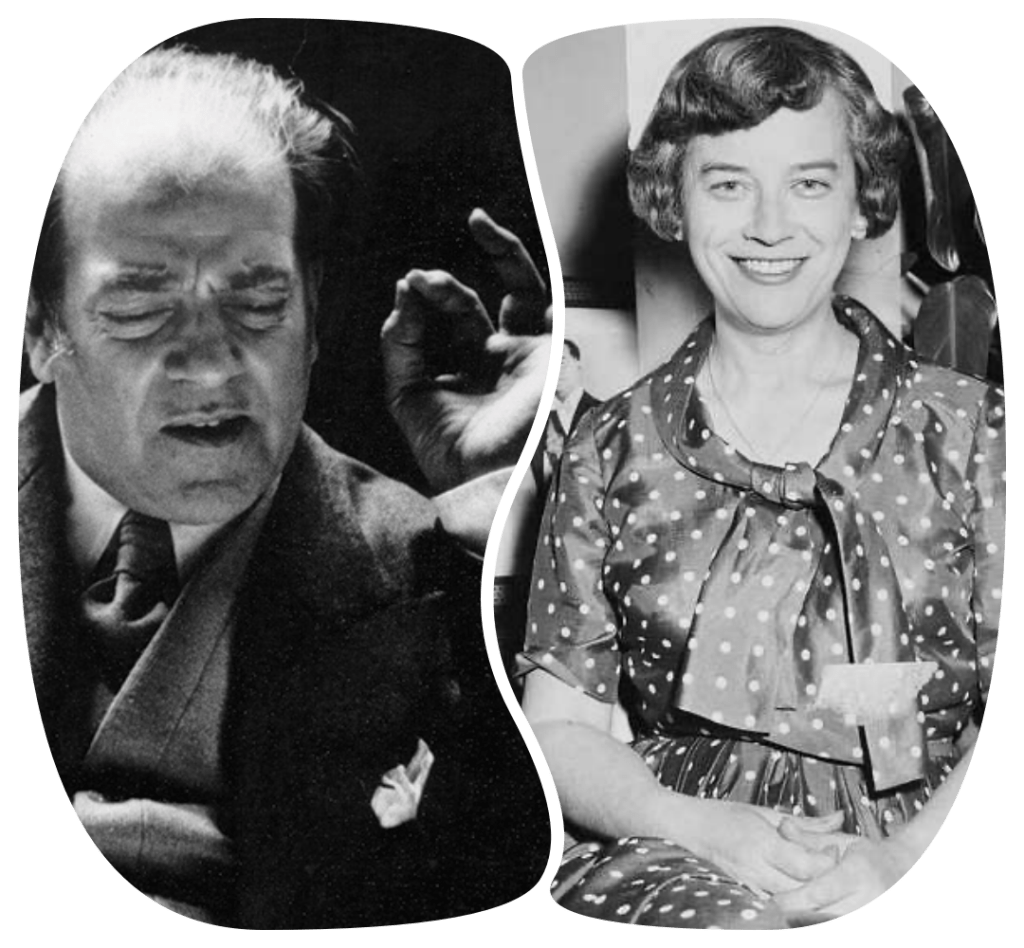

Heitor Villa-Lobos 1887-1959

&

Dora Vasconcellos 1910-1973

Partagée entre lyrisme et nostalgie, « Melodia sentimental » est sans doute l’une des pièces les plus célèbres du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos.

Elle fait partie d’une suite orchestrale destinée en 1959 au cinéma hollywoodien, mais la partition se trouvera grandement sacrifiée au montage. Villa-Lobos lui redonnera une place de choix dans l’œuvre de concert en laquelle il convertira sa musique de film.

« Melodia sentimental » est une sérénade traditionnelle brésilienne qui naturellement fait la part belle au sentiment amoureux, mais qui flatte également la beauté de la nature.

La ‘saudade’, ce sentiment typiquement brésilien qui mêle mélancolie, nostalgie et espoir s’infiltre harmonieusement à travers les modulations de la musique. C’est dans l’interprétation voix-piano ou voix-guitare, sur les paroles de la poétesse brésilienne, diplomate et grande amie du compositeur, Dora Vasconcellos, que le charme atteint à son paroxysme.

– En version ‘lyrique’ grâce, par exemple à la soprano Roberta Mameli accompagnée au piano par Olaf Laneri

Réveille-toi, viens voir la lune

Qui dort dans la nuit noire

Qui brille si belle et blanche

Déversant sa douceur

Claire flamme silencieuse

Brûlant mes rêves

Les ailes de la nuit qui surgissent

Parcourent l’espace profond

Oh, douce bien-aimée, réveille-toi

Viens apporter ta chaleur au clair de lune

Je voudrais te savoir mienne

Dans ce moment serein et calme

L’ombre confie au vent

La limite de l’attente

Quand dans la nuit

Elle réclame ton amour

Réveille-toi, viens regarder la lune

Qui brille dans la nuit noire

Chérie, tu es belle et douce

Sens mon amour et rêve.

– En version plus populaire par l’émouvante Mônica Salmaso accompagnée à la guitare par Luis Leite